|

| Una foto della via

dell'Acquedotto, attuale viale XX Settembre, agli inizi del '900. |

MESTIERI DELLA TRADIZIONE

El ciccio

LA CICCERIA

English

[Tratto da: La Biblioteca del

Piccolo, [data?]

p. 27-29.]

Il ciccio proveniva dalle montagne, da terre arse e

brulle

percorse solamente da greggi di

pecore e agnelli ed era un montanaro slavo

[no, era rumeno]

cappello a tesa larga, palandrana di griso castagna

senza maniche, calzoni stretti di griso bianco e ciabatte basse dette

opanche. Si diceva arrivasse dalla Cicceria ovvero dalla "terra dei

Cicci", localizzando tale altipiano nella parte alta dell'Istria, una zona

elevata rispetto al livello del mare e ricca di boschi dai quali i

cicci traevano grandi quantità di

legna da ardere e di carbone dolce.

Con l'appellativo cicci si soleva indicare i romanici del Carso, così

come cicerani o ciribiri indicava quelli sotto Monte Maggiore,

berchini

quelli del distretto di Castelnuovo, besiachi i croati,

fucki i villani del Pìnguentino, bodoli

gli isolani del Quarnero e maurovlahi i dalmati montanari dell'agro

parentino o polesano.

La figura del ciccio

|

|

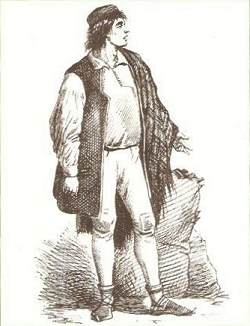

Sopra ed a destra,

un ciccio e una ciccia tratti dalla serie di costumi e mestieri di

Eugenio Bosa. |

|

|

Il ciccio arrivava a Trieste portando con sé pesanti

sacchi dentro i quali c'era la merce da vendere, ossia fascetti di

legno e carbon dolce. Al grido di "Carbuna!

Carbuna! Fassi!" le massaie triestine accorrevano e il ciccio

iniziava la vendita, mostrando loro piccoli campioni dei vari tipi

di legna. Forte, resistente al freddo, al caldo e alla fame,

il ciccio

giungeva nelle piazze di mercato, superando non poche difficoltà e

vi rimaneva solamente per il tempo necessario alla vendita dei

propri prodotti, per poi ritornare con il piccolo guadagno nella

propria casa nascosta tra le montagne. Il ciccio apparteneva a quegli slavi[zzati] istriani

che amavano la propria indipendenza domestica, gente che non voleva

esercitare arti o professioni di sorta, ma continuare il mestiere

dei propri avi, tramandandolo di generazione in generazione. Essi,

infatti, non alteravano gli usi e i costumi della propria razza, non

vestivano mai, neppure d'inverno, il braccio destro, che rimaneva

coperto dalla sola manica della camicia, dando quasi l'impressione

di essere in procinto di lotta oppure pronti alla fuga.

A Trieste, il ciccio era benvoluto e accettato, sebbene la sua attività

fosse considerata dai triestini assai umile, forse la più umile di quelle allora

esercitate, così, con quello spirito arguto e mordace che sempre ha

contraddistinto il popolo tergestino, i triestini ironizzavano un po' sui

cicci e sulla Cicceria e, dovendo dare un giudizio negativo su di una

persona ritenuta incapace, solevano così affermare: "Va la, bon de niente!

ciccio no xe per barca!", con

un detto ancor oggi molto in uso.

Il ciccio svolse la propria attività in quell'epoca che non

conosceva né il gas, ne l'energia elettrica, né gli impianti di

riscaldamento nelle case, ma solamente fogoleri,

stue e forni a legna per la panificazione domestica.

Il montanaro slavo

[no, rumeno]

vendeva carbone ma anche cerchi di legno,

fabbricati artigianalmente nei periodi invernali; talvolta veniva

accampagnato dalla ciccia, la propria moglie, La donna portava

in spalle dei grandi cesti colmi di verdure, oppure dei cerchi di

legno. La ciccia aveva il capo ricoperto da una cuffietta di canapa,

ai piedi le opanche e indossava un pastrano lungo fino allo

ginocchia, che copriva la pesanto gonna ei calzettoni

di lana.

I cicci si occupavano, oltre che di produzione del carbone dolce,

anche di pastorizia, del trasporto di vino, sale e olio dalla costa sino alle

zone interne della Carniola. La figura del

ciccio appartiene ormai a un'altra epoca, quasi a un altro mondo, quello

in cui le nostre nonne e bisnonne erano intente a mettere le spizze nelle

stue (stufe) e a "sufiar su le

bronze" perché "el fogo

ciapi" le fascine, un mondo in cui le nostre nonne e bisnonne correvano

leste in strada al grido: "Carbuna! Carbuna e fassi!".

|